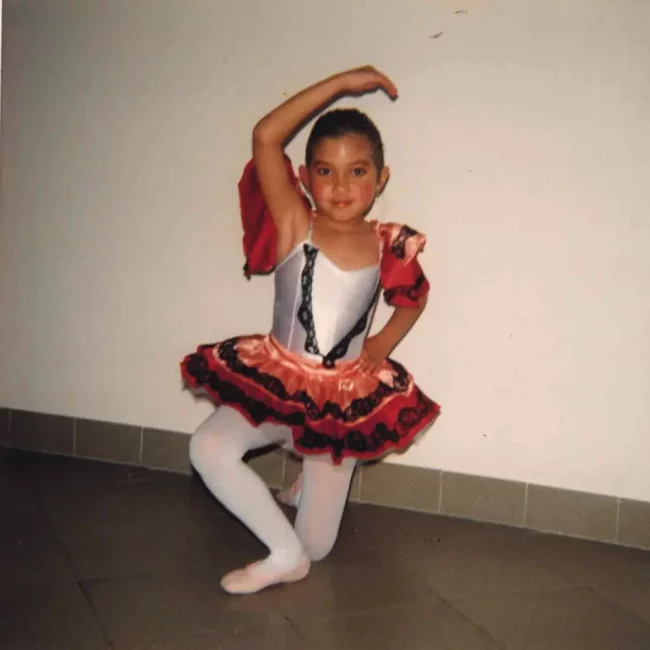

J’ai grandi dans un milieu blanc, en pleine campagne, dans le Quercy. Dans ma petite enfance, j’étais entourée exclusivement d’enfants blancs, d’adultes blancs. J’avais cette certitude enfantine d’être comme tout le monde. Je pensais être simplement un peu typée… espagnole, peut-être. Mais très tôt, dès l’école primaire, le miroir social m’a brutalement renvoyé une image différente : celle de mon altérité. À travers des remarques sur mes traits, ma couleur, j’ai compris que je ne rentrais pas tout à fait dans le moule.

Autour de moi, autour de ma maman, les réflexions racistes étaient fréquentes. Je ne détaillerai pas ici les insultes, les humiliations ou les commentaires blessants – je n’ai pas à les énumérer pour prouver leur violence. Ce racisme était ordinaire, diffus, enraciné. Il passait dans les silences, dans les rires gênés, dans les « c’est pour rire » et les « tu te vexes pour rien ».

J’ai grandi en intégrant l’idée que ma couleur – ce brun café que je porte – dérangeait certains. Que mes yeux en amande, mes traits sud-asiatiques, mon apparence globalement “autre”, étaient des différences à taire, à cacher, à nier pour m’intégrer. Je comprenais, sans qu’on me le dise, que ces signes physiques me plaçaient en dehors de la norme blanche locale. Ils faisaient de moi une étrangère, même chez moi.

Un père qui parlait de justice

Mon père, lui, était un homme blanc, typé méditerranéen, né lui aussi dans le Quercy. Un homme simple, qui avait le certificat d’études mais peu voyagé. Et pourtant, il m’a parlé très tôt de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Il admirait profondément ces deux figures noires du combat pour les droits civiques.

- Martin Luther King a mené un combat pacifique pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis dans les années 1960, prônant la non-violence et l’égalité raciale. Son célèbre discours « I have a dream » est devenu un symbole mondial de justice et d’espoir.

- Nelson Mandela, lui, a passé 27 ans en prison pour s’être opposé à l’apartheid en Afrique du Sud, avant de devenir le premier président noir du pays en 1994. Son message de réconciliation et de dignité reste une leçon universelle.

Je me souviens de mon père, assis dans la cuisine, racontant leurs combats, leur détermination, leurs rêves d’égalité. Il ne supportait pas l’injustice. Et bien que des remarques racistes aient visé ma famille, il ne les a jamais laissées passer sans exprimer son désaccord.

Rejeter mes origines pour m’intégrer

Malgré tout cela, j’ai rejeté mes origines créoles. Trop différentes, trop visibles, trop “autres”. Quand ma mère me parlait en créole ou écoutait de la musique réunionnaise, j’étais mal à l’aise. Cela me renvoyait à ma différence. Je voulais être comme les autres enfants de mon village, fondre ma singularité dans la masse. Ce rejet était une stratégie de survie, inconsciente mais réelle.

Une professeure, un livre, une étincelle

À l’école primaire, il y avait Mme Mario, une institutrice exceptionnelle. Passionnée, moderne, adorée de tous, elle a ouvert nos esprits d’enfants d’ouvriers et de paysans à la musique classique – un moment suspendu que j’adorais.

Un jour, elle m’a recommandé un livre : Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Ben Jelloun. Ce petit ouvrage, publié en 1998, est une longue lettre dans laquelle l’auteur répond aux questions de sa propre fille après une manifestation contre l’intolérance. Il y définit le racisme, ses racines historiques, culturelles et sociales, et explique pourquoi il est absurde, injuste, et destructeur. C’est un texte à hauteur d’enfant, mais d’une grande profondeur philosophique. Il y parle aussi d’identité, de colonisation, de préjugés, et de responsabilité individuelle.

Je me souviens avoir été fière de lire ce livre. Qu’un adulte, une professeure, s’accapare ce sujet et le partage, c’était précieux. Pour une fois, on parlait de moi, pour moi, avec respect.

Entre invisibilité et représentations

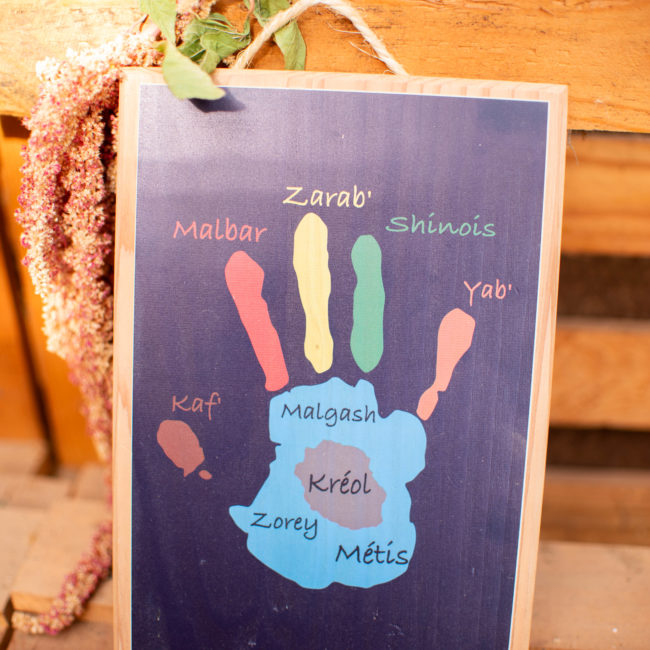

Dans le Sud-Ouest, on me prenait souvent pour une “chinoise”, une case toute faite dans laquelle on m’enfermait, sans chercher plus loin. Les figures métisses ou issues de la diversité étaient rares dans les médias de mon enfance. J’ai bientôt 40 ans, et à l’époque, les modèles étaient peu nombreux, voire inexistants dans les livres jeunesse ou les programmes télé.

Un jour, adolescente, on m’a proposé de jouer Marie à la crèche vivante de mon village. J’étais surprise. Pour moi, Marie était blanche. Dans les livres, les contes, les images de la nativité… elle l’était toujours. Pourquoi moi ?

Je ne savais pas encore que Marie était très probablement méditerranéenne, brune, typée comme moi. Ce jour-là, sans le savoir, le village me reconnaissait peut-être une douceur, une universalité, que moi-même je n’arrivais pas à voir.

Petite, la seule femme dans les médias à qui je pouvais m’identifier, c’était Mel B des Spice Girls. Elle avait du caractère, des boucles, une peau foncée. Je la scrutais, comme un repère lointain. Plus tard, d’autres figures sont apparues à la télévision, dans les magazines, à l’adolescence, des stars hollywoodiennes ont changé un peu la donne. Des femmes comme Jessica Alba, Eva Mendes, Salma Hayek, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Beyoncé, ou Kristin Kreuk affichaient leurs origines multiples, leurs mélanges culturels. Cela m’a permis de me dire que ma pluralité n’était pas une faiblesse, mais une richesse.

Reconnaissance et gratitude

Je tiens à remercier mes amis d’enfance, mes amis de la famille, les voisins blancs du Quercy ou de la région agenaise, qui ont été bienveillants, chaleureux, présents. La majorité des personnes autour de moi ont été tolérantes et respectueuses. Mais comme souvent, ce sont les épisodes violents, les remarques choquantes, qui restent gravés dans la mémoire. Il est temps d’honorer aussi les présences silencieuses, les regards doux, les mains tendues.

J’écris ce témoignage pour qu’il existe. Pour qu’il parle à d’autres. Pour qu’il soit lu, entendu, transmis.

J’espère qu’il servira lors de tables rondes, de réflexions sur le racisme, l’identité métisse, le milieu rural, l’agri-culture et la représentation.

Parce que nous avons besoin de ces récits. Pour sortir du silence. Pour donner de la place aux histoires complexes. Pour bâtir une mémoire collective plus fidèle à la réalité de nos territoires.

Amandine Toulza

Créatrice de Terrattitude

Femme métisse, ancrée, engagée

——–

“Quand on est blanc en milieu rural, on peut grandir sans jamais se poser la question de sa place dans la société. Quand on est métisse, on comprend très vite que cette place doit se justifier, s’expliquer, s’effacer ou s’assumer. Les chiffres le disent. Les récits aussi. Ce que l’on nomme invisibilité, c’est surtout une forme de silence imposé.”

À écouter absolument

Kiffe ta race — Podcast de Rokhaya Diallo et Grace Ly (Binge Audio)

Chaque épisode interroge la notion de “race” dans les sociétés françaises, en mêlant témoignages personnels, récits intimes et réflexion critique. Un repère contemporain indispensable pour comprendre les constructions raciales, surtout en collision avec des mondes ruraux invisibilisés.

Ressources & données sur le racisme, le métissage et le milieu rural en France

Données et rapports officiels

- Défenseur des droits – Baromètre sur la perception des discriminations (2023)

➤ 1 personne racisée sur 2 déclare avoir été discriminée au cours de sa vie en raison de son origine.

➤ Dans le domaine de l’éducation, les jeunes d’origine non-européenne déclarent 2 à 3 fois plus d’expériences discriminatoires que les autres. - INSEE – Enquêtes Trajectoires et Origines (TeO2, 2023)

➤ Les personnes perçues comme non blanches sont significativement plus exposées aux discriminations dans l’emploi, le logement, la santé.

➤ Le métissage n’atténue pas toujours les discriminations ; il rend parfois la position plus floue, plus fragile dans les rapports sociaux.

➤ Le sentiment de « ne pas être d’ici » persiste même chez les descendants d’immigrés nés en France.

Fiche INSEE synthétique

Travaux de sociologues & chercheurs

- Nacira Guénif-Souilamas – Des beurettes aux descendantes d’immigrants

➤ Analyse fine de la transmission identitaire, du métissage, et du regard posé par la société blanche sur les femmes racisées. - Kaoutar Harchi – Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne

➤ Réflexion sur l’effacement des origines dans l’espace social français, particulièrement dans les classes cultivées. - Christine Delory-Momberger – Histoires de vie et éducation

➤ Elle explore la manière dont nos récits de vie façonnent l’identité. Un outil utile pour penser l’invisibilité dans les parcours scolaires en zones rurales. - Stéphane Beaud & Gérard Noiriel – Race et sciences sociales : essai sur les usages publics d’une catégorie

➤ Pour répondre à ceux qui prétendent que “la race n’existe pas” et refusent de nommer le racisme. Un texte capital pour sortir du déni. - Sarah Mazouz – Race, identités et classes sociales

➤ Met en lumière la dimension racialisée des rapports sociaux en France, même (et surtout) dans les milieux dits républicains .